CINE Y ESTADOS ALTERADOS. EXPERIENCIAS TRANSCENDENTALES EN EL CINE DE VANGUARDIA (ALGUNAS PÍLDORAS)

Desde el Festival Periferias me piden que escriba un texto sobre “Cine y estados alterados”, un tema en el que no me considero ninguna especialista, así que sencillamente propondré un itinerario por un puñado de películas de diversas épocas y estilos que creo que podrían situarse bajo tal epígrafe. No me interesan tanto aquí las películas que representan estados alterados desde la ficción, como las alucinaciones narrativamente justificadas de Miedo y asco en Las Vegas*, The Trip o Easy Rider (o este curioso cartoon de Mickey Mouse de 1935). Prefiero centrarme en aquellas películas que están hechas por así decirlo desde estados alterados, que los incorporan de alguna manera o que tratan manifiestamente de inducirlos, y en aquellos cineastas que pretenden expresamente con sus obras ensanchar nuestra capacidad de percepción, trastocar nuestros sentidos y generar sensaciones nuevas y transcendentes. Parto de mi historial filmográfico personal, donde abundan referencias relativamente poco conocidas procedentes del ámbito del cine experimental o de vanguardia, que es en el que me muevo profesionalmente y el que conozco mejor; un tipo de cine, por otro lado, mucho más ligado a la magia que el cine convencional, lo cual en este contexto no carece de importancia.

[Nota: dado que se trata de películas que no se proyectan habitualmente en pantalla grande y en su formato original cinematográfico, he decidido poner links a copias disponibles online, al menos como referencia, si bien verlas en estas condiciones evidentemente las hace desmerecer de forma drástica y merma sus poderes visionarios. Por suerte para los asistentes del festival Periferias, varias de ellas –las marcadas con un asterisco junto al título- se proyectarán en las sesiones de cine.]

Hará una década vi en cine y en pantalla grande –como ha de ser– La región central (1971), del canadiense Michael Snow. La mayoría del público fue abandonando la sala poco a poco, pero quienes nos quedamos en nuestros asientos disfrutamos de una intensa experiencia inmersiva de 3 horas de duración, que recuerdo como lo más cercano al trance que he experimentado en una sala de cine. Snow filmó esta película en la cima de una montaña pelada, utilizando una cámara montada sobre un trípode diseñada para la ocasión, que le permitía dar vueltas sobre su centro en todos los ejes posibles entre el cielo y la tierra y a velocidad variable, que se acelera conforme avanza la película. Con su continuo movimiento giratorio, vertical, lateral, invertido, etc., la imagen acaba por tornarse abstracta y el espectador se siente como en una salvaje atracción de feria de extrema duración. La película no sólo explora minuciosamente el espacio, sino que también refleja el tiempo: en un momento dado cae la noche, que da paso a un nuevo día en el que estalla el clímax final, pico de velocidad y abstracción, donde los colores marrones y grisáceos del terreno se funden con los azules del cielo hasta abocarnos a una luz blanca con la que finaliza este agitado viaje alucinante.

Más recientemente he tenido ocasión de ver The Art of Vision (1965), la obra monumental del cineasta estadounidense Stan Brakhage de más de 4 horas de duración, una suerte de antología de la percepción que deriva de las reflexiones del autor plasmadas en su ensayo-manifiesto Metáforas sobre la visión, en el que expone su proyecto de un cine que libere al ojo de su relación con el lenguaje y abra así nuestra visión a nuevas formas de percepción y de comprensión del universo. El texto comienza así:

«Imaginen un ojo no gobernado por las leyes humanas de la perspectiva, un ojo no predispuesto por la lógica compositiva, un ojo que no responde al nombre de cada cosa, sino que debe conocer todo aquel objeto encontrado en vida a través de una aventura de la percepción. ¿Cuántos colores hay en un campo de césped para el bebé que gatea inconsciente de “verde”? ¿Cuántos arcoíris puede crear la luz para el ojo no instruido? ¿Cuán consciente puede ser ese ojo de las variaciones en las ondas de calor de un espejismo? Imaginen un mundo vivo con objetos incomprensibles y resplandeciente con una variedad infinita de movimientos e innumerables graduaciones cromáticas. Imaginen un mundo anterior a ‘en el comienzo fue la palabra’.»

En paralelo a la concepción y redacción de este manifiesto, Brakhage produjo Dog Star Man* (1961-64), un film épico en cinco partes, estructuradas salvo el “Preludio” en densos montajes de capas superpuestas, que trataba de la complejidad de la vida y de nuestra relación con el macrocosmos y el microcosmos, y en el que aparecen tomas del autor, su perro y su familia intercaladas con imágenes de montañas, estrellas, plantas, detalles del cuerpo y su interior. The Art of Vision es una versión extendida de Dog Star Man en la que todas las capas superpuestas se muestran desglosadas y recombinadas. Como la mayoría de las películas de Brakhage, éstas no tienen sonido, pues el cineasta consideraba que una banda sonora condicionaría la percepción visual del espectador al tener éste que dividir su atención entre el oído y la vista. En ambas películas se intuye que lo que interesa a su autor son justamente aquellos elementos vinculados con el acto perceptivo visual, como son la luz, los colores, el movimiento o las formas, y que su estrategia para devolver la pureza a la mirada consiste aquí en mostrar unas imágenes casi irreconocibles, desactivando así nuestro modo convencional de interpretarlas y significarlas, e intensificando nuestra percepción de elementos gráficos o sensoriales que de otra forma nos pasarían desapercibidos.

Brakhage se ocupó también de representar la visión hipnogógica, un tipo de visión interna y natural que se produce justo antes del sueño o, según su concepción particular, que vemos cuando cerramos los ojos, es decir, la impresión que permanece en el instante después de cerrarlos. Entre otros métodos para representar este tipo de visión, realizó una serie de películas pintadas a mano sobre el celuloide, entre las que se encuentra por ejemplo Night Music (1986), de escasos segundos (lo que duran tales impresiones), que consiste en colores y formas que fluyen y explotan.

Esto me remite a la obra fílmica del artista vasco José Antonio Sistiaga, autor de la impresionante Ere erera baleibu izik subua aruaren (1968-70), un largometraje enteramente pintado a mano sobre película de 35 mm. Durante sus 75 minutos de duración (lo que se traduce en más de 2.000 metros de imágenes y más de 100.000 fotogramas pintados a mano), asistimos en silencio a una intensa secuencia de cromatismos en constante mutación, con ecos cósmicos y místicos. Años más tarde, con la misma técnica (sólo que en este caso sobre película de 70 mm), Sistiaga realizó Impresiones en la alta atmósfera (1989), un cortometraje de 7 minutos que muestra una figura circular central sobre fondo negro que recuerda a un planeta llameante en mitad de una lluvia de astros. En esta ocasión sí decidió incluir sonido (una vibración de órgano mantenida y un sobrecogedor grito final), ya que estaba convencido de que en el cosmos tendría que haber sonido, aunque nosotros no seamos capaces de percibirlo por nuestra propia limitación y la ausencia de atmósfera.

Esta iconografía cósmica es recurrente en cierto cine que podríamos llamar psicodélico, en sintonía con ese movimiento cultural que tuvo su epicentro en California en los años 50-60, realizado por una serie de artistas ligados al movimiento Beat interesados en las drogas visionarias como vehículo de conocimiento, la meditación y las religiones orientales.

Una de las figuras que mejor representa esta sensibilidad es Jordan Belson. Influido por el cine abstracto de Oskar Fischinger, Norman McLaren o Hans Richter, Belson, pintor de formación, comenzó a hacer sus propias películas de animación fotograma a fotograma. A partir de 1957 produjo para el Planetario de San Francisco los “Vortex Concerts”, espectaculares y complejas performances en directo de luz y sonido con equipamientos tecnológicamente punteros, que transformaban la cúpula del planetario en un espacio cinemático muy especial e inmersivo sobre el que se movían de manera hipnótica luces de colores y formas abstractas, acompañadas de música experimental (de Schoenberg a Varese) que emanaba de medio centenar de altavoces.

Estos “Vortex Concerts” son el precedente de lo que algunos años después, hacia finales de los 60, sería una de las expresiones culturales más características de la época: los shows de luces y proyecciones múltiples que acompañaban los conciertos de música psicodélica en clubs nocturnos y salas de conciertos. Andy Warhol fue pionero en el uso de proyecciones de luces de colores y estroboscópicas, películas y diapositivas con patrones estilo op-art y artefactos diversos durante actuaciones de la Velvet Underground, en una serie de eventos que llamó “Exploding Plastic Inevitable”, donde se fusionaba la música, el baile, las proyecciones sobre los cuerpos del público y los músicos y las drogas para generar experiencias sensoriales y mentales integradoras en las que se diluían los límites tradicionales entre espectáculo y espectador. Ronald Nameth filmó este show en 1966 para realizar la pieza Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable, que no es tanto una documentación del espectáculo multimedia producido por Warhol como su equivalente cinematográfico, que transmite su sentido del exceso a partir de diversos efectos visuales.

La experiencia de los “Vortex Concerts” en el planetario, que duró dos años y cristalizó en un centenar de sesiones, tendría una influencia profunda en la práctica fílmica posterior de Jordan Belson. Con películas como Allures (1961) o Samadhi (1967), Belson dejó atrás la rápida animación frame a frame de sus primeros trabajos para adoptar un ritmo mucho más pausado, con envolventes formas etéreas y vaporosas que emergen y se disipan gradualmente, atrapando la mirada y concentrando la atención del espectador; un nuevo lenguaje con resonancias de las filosofías orientales, el viaje espacial y las drogas lisérgicas.

Belson colaboró estrechamente con dos cineastas contemporáneos afines, los hermanos John y James Whitney. El primero es conocido por aplicar de forma pionera las primeras computadoras a la creación de animaciones, tanto en el ámbito experimental (véase, por ejemplo, Permutations, de 1968) como en el comercial (colaboró con Saul Bass realizando la parte de animación de los famosos títulos de crédito de Vértigo), mientras que el segundo produjo también una serie de films abstractos influidos por el budismo y las ideas místicas, en los que emergen formas mandálicas de un centro de luz, evocando los patrones abstractos de la práctica espiritual oriental (por ejemplo, Lapis, 1966).

El proto-3D y los motivos osciloscópicos de Come Closer (Hy Hirsh, 1953), el giro hipnótico en Turn, Turn, Turn (Jud Yalkut ,1966) o Peyote Queen (Storm de Hirsch, 1965), con su elocuente título y tambores tribales en su banda sonora, las solarizaciones y sobreimpresiones de la saturada Offon (Scott Bartlett, 1967); los destellos, las luces de colores y las formas geométricas en continuo movimiento de los films de Belson o los Whitney… En el contexto de la época, estas películas parecen evocar las experiencias con la mescalina o el ácido lisérgico, tan en boga por entonces en el ambiente contracultural. Es más, no es difícil imaginar que, bajo ese tipo de sustancias, el visionado de estas películas podía intensificar sus efectos. Kenneth Anger, por ejemplo, sacó a mediados de los 60 una nueva versión de Inauguration of the Pleasure Dome (1956), un film inspirado en el ocultismo de Aleister Crowley (ya muy estimulante de por sí), que tituló “Sacred Mushroom” y que estaba expresamente concebida para ser vista bajo el efecto de las drogas alucinógenas. El mismo proceso de realización de algunos de estos films seguramente estaba atravesado por el consumo de sustancias entonces legales.

Jane Conger Belson Shimane, compañera de Jordan Belson, realizó Odds & Ends (1959), una película corta en la que, sobre metraje encontrado y apropiado de viajes y publicidad, Belson Shimane aplica variadas técnicas de animación (stop-motion de recortables, manchas de color, líneas dibujadas…). La película se alzó con un premio que otorgaba Cinema 16 y la Creative Film Foundation, puesta en marcha por Maya Deren para fomentar el cine experimental. Entre los premiados se encontraban destacados cineastas como Robert Breer, Bruce Conner o Stan Vanderbeek. A raíz del premio, parece ser que Belson Shimane comentó: “No sé qué decir aparte de que estoy profundamente impresionada por los trabajos de los demás autores, y que yo sencillamente me puse ciega y la fui haciendo. (‘I just got high and put it together’)”.

También es de sobra conocida la afición a consumir drogas para trabajar bajo su influencia de otra figura central, Harry Smith, un fascinante personaje bohemio y excéntrico, interesado en el esoterismo, la cábala, el uso ritual de drogas como el peyote y la iconografía de culturas folk. Influido como Belson por la obra de Oskar Fischinger y asistido en sus inicios por los hermanos Whitney, Smith comenzó a hacer películas abstractas de animación pintadas directamente sobre la película o, más adelante, ya mediante medios ópticos e introduciendo superposiciones y efectos más complejos, que se proyectaban generalmente con acompañamiento musical de jazz, un género del que era profundo conocedor (véanse sus Early Abstractions*, 1946-57).

Era esperable que la animación abstracta diera tanto juego en este contexto fílmico influido por la sensibilidad psicodélica. “La animación es magia, y el animador un chamán”, sostiene el genial cineasta checo Jan Svankmajer, cuyo cine bebe de la antigua tradición de los alquimistas y cabalistas de Praga. La animación, efectivamente, inspira vida a la materia inerte (su cine es un catálogo de muestras de ello, desde los juguetes y demás objetos animados de Jabberwocky hasta la arcilla primordial en Oscuridad, luz, oscuridad). Para este cineasta adscrito al movimiento surrealista, que encuentra su inspiración en la infancia, los sueños y la literatura gótica y fantástica, el cine puede ser una herramienta efectiva para iluminar y despertar la conciencia a través de la transgresión de la realidad, que nos ayuda a penetrar en las profundidades de nuestro inconsciente (simbolizado mediante la bajada al sótano recurrente en sus films o el ascensor descendiente al inicio de su deliciosa versión de Alicia* de 1988), devuelve a la vida la magia y el misterio perdido y amplía el rango de sensaciones que somos capaces de percibir, estimulado nuestra memoria sensorial.

Obsesionado por el fenómeno de la sinestesia, la capacidad de percibir sensaciones propias de un órgano por medio de otro, Svankmajer llevó a cabo una serie de experimentos táctiles que dieron lugar a esculturas y objetos, y que trasladó también a su cine. Aquí, sus experiencias y preocupaciones se dan la mano con las de Val del Omar y su concepto de “tactilvisión”, también puesto en práctica en su propia obra. El visionario cineasta granadino entendía la luz como medio para que los ojos se convirtieran en “dedos” que pudieran tocar las imágenes, y aspiraba a que sus películas hicieran palpitar al espectador, que sus imágenes le conmocionaran, le arrebataran.

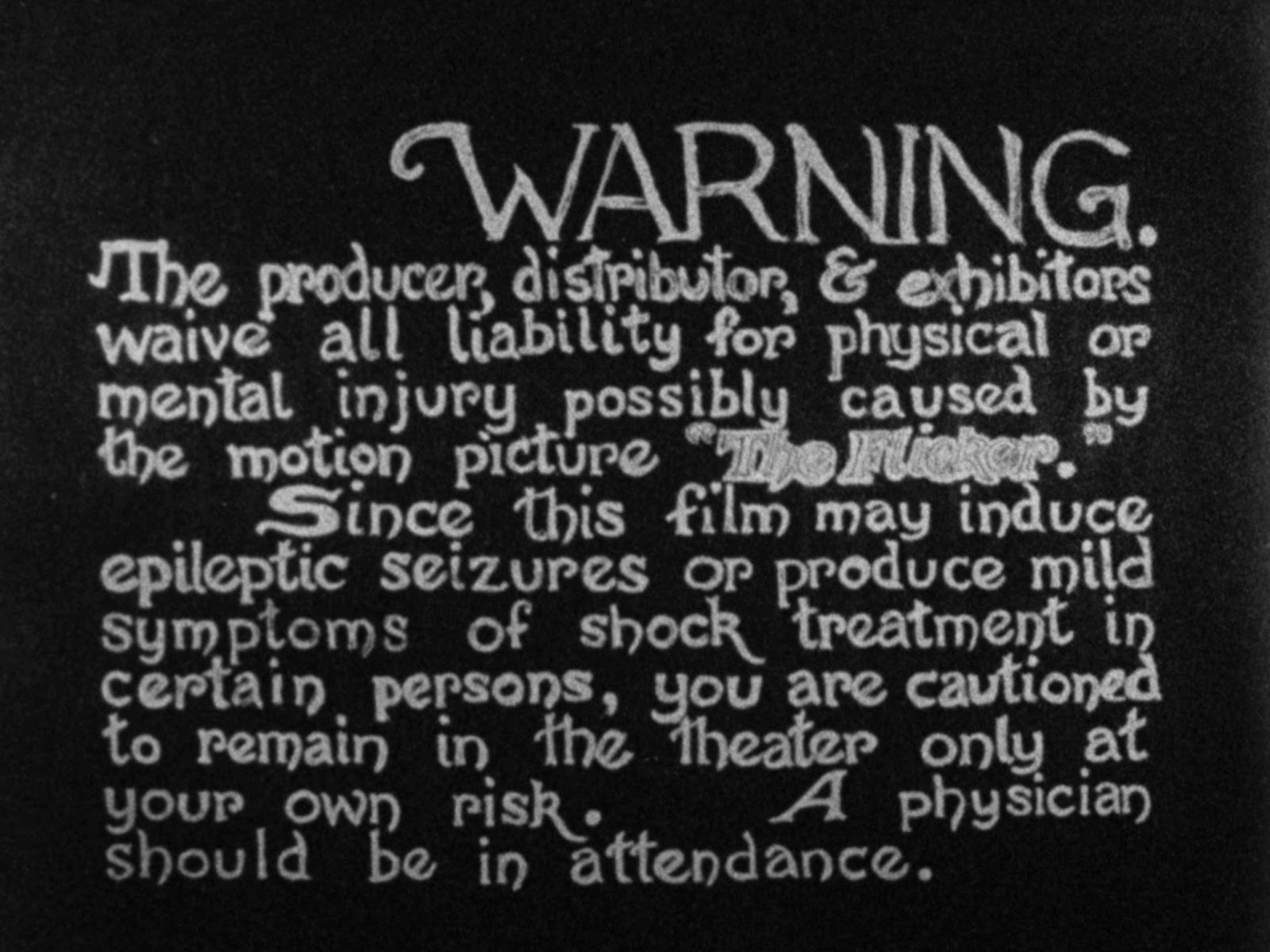

Una de las tácticas para lograrlo, como bien identificó Val del Omar, es a través del parpadeo de luz (flicker, en inglés). Paul Sharits, por ejemplo, empleó esta técnica en su serie de “films mandala” de los 60 (como Piece Mandala/End War o T,O,U,C,H,I,N,G, que puede verse en la exposición “Puertos de entrada”), alternando agresivamente entre fotogramas de color puro e imágenes fijas representacionales de fuerte contenido, con el objetivo de generar un experiencia visionaria y meditativa. En su forma más extrema, el cine flicker se limita al parpadeo estroboscópico de fotogramas blancos y negros, es decir, a la alternancia de luz y oscuridad. Un rótulo avisa a los espectadores al inicio del film The Flicker (1966), del estadounidense Tony Conrad, de los riesgos de sufrir daños físicos o mentales, como un ataque epiléptico o un trastorno psicótico. No me consta que algo así se haya llegado a producir, pero lo que sí he podido comprobar de primera mano es que el parpadeo estroboscópico afecta al nervio óptico de tal manera que fomenta la percepción de formas y colores que no están en la película. El cine se vuelve aquí por tanto un agente psicoactivo (¡y legal!) en toda regla.

Esta sensación de embriaguez física y éxtasis nervioso la experimenta también todo el que asiste a las perturbadoras performances en 16mm de Bruce MacClure (como ésta) o The Black and the White Gods de Ben Russell, en las que ese potente parpadeo rítmico “baña” a los espectadores de manera similar a las luces en una discoteca, también acompañados de un sonido atronador que contribuye a la sensación de vibración del cuerpo. La sensación de que la luz y el sonido te tocan es palpable; se produce, en palabras de Val del Omar, un desbordamiento.

Ben Russell es quizás el cineasta contemporáneo que más directamente incorpora en su obra la reflexión y la plasmación de los estados alterados, y la investigación sobre el cine como un medio para lo trascendental, muy especialmente en su serie “Trypps”. En Black and White Trypps Number Three (2007), rodado durante un concierto de la banda de noise Lightning Bolt, mediante el uso de la cámara lenta, un dron sonoro y una iluminación selectiva y circular, refleja la transformación del público, imbuido por un trance ritual colectivo del orden espiritual más alto. Trypps #7Badlands* (2011) supone otra fascinante experiencia fenómenológica de espiritualismo secular. Aquí, Russell filma en primer plano a una joven que mira fijamente a cámara con gesto ausente (al parecer, en pleno viaje lisérgico). Luego, extraños movimientos del encuadre arriba y abajo, inicialmente casi imperceptibles, dan paso a un movimiento acelerado de la imagen cuyo mecanismo de filmación descubrimos poco después: una cámara fija dirigida a un espejo giratorio que muestra alternativamente, y a velocidad ascendente, lo que tiene delante (la joven) y detrás (el desierto). Y todo ello con el sonido ambiente (viento, pájaros), puntuado por el tañido de una campana cuya vibración presenta una cola larga de resonancias místicas. Russell recupera concepciones y estrategias del cine estructural sobre el poder revelador de la cámara, como ya vimos al inicio con el ejemplo de La región central de Michael Snow, con la que muestra evidentes conexiones.

Tanto en Trypps #3 como en Trypps #7, Russell no pretende documentar una experiencia (¿es factible filmar algo tan radicalmente subjetivo como un viaje de ácido?), sino producir un cine que opere en sus propios términos y que produzca su propia experiencia transcendental. Con un estilo diferente, creo que es lo que consigue también el canadiense Alexandre Larose con Brouillard – Passage#13, #14 y #15, extraordinarias piezas silentes que muestran el paisaje de una forma nunca antes vista. En esta serie, Larose filma repetidas veces en una toma única y fluida un mismo camino arbolado que termina en un lago, impresionando en cada recorrido nuevamente la película. El resultado es una experiencia deslumbrante, un paseo alucinado por un esplendoroso paisaje difícil de describir. Como cuando tratamos de adivinar las formas en medio de una niebla espesa, nuestra mirada trata de ajustarse al nuevo tipo de materia vaporosa que atraviesa en ralentí, familiar y extraña al mismo tiempo a toda experiencia previa de visión. No sabemos cómo sería si pudiéramos extender la mano y tocarla: ¿sólida, líquida, gaseosa? Es como si el mundo entero se hubiera desmaterializado, y como si de repente tuviéramos la capacidad de percibir la vida interior de los árboles, del polen del aire, de cualquier brizna de hierba del sendero.

En Cielo e infierno (1956), continuación de su ensayo sobre la experiencia con mescalina publicado dos años antes con el título de Las puertas de la percepción, Aldous Huxley describe una epifanía similar:

“Estaba sentado en la playa escuchando a medias a un amigo que argumentaba con pasión acerca de algo que simplemente me aburría. Inconscientemente, contemplé un poco de arena que había tomado en mi mano y, de pronto, advertí la exquisita belleza que había en cada uno de aquellos granos. (…) Vi que cada partícula se atenía a un perfecto patrón geométrico, con ángulos agudos, en cada uno de los cuales se reflejaba un brillante haz de luz, mientras que cada diminuto cristal brillaba como un arco iris… Los rayos se entrecruzaban y formaban exquisitos dibujos de una belleza que me dejó sin aliento… De pronto, mi conciencia fue levantada desde adentro y vi de manera muy viva que todo el universo estaba hecho de partículas de material que, por muy insulsas y sin vida que nos pudieran parecer, estaban llenas de esta intensa y vital belleza. Durante un par de segundos, todo el mundo se me manifestó como una gloriosa llamarada. Cuando ésta se extinguió, me dejó con algo que nunca he olvidado y que constantemente me habla de la belleza encerrada en cada una de las insignificantes motitas de materia que nos rodean.”

Este pasaje tiene también su correlato en un film de Nathaniel Dorsky, Alaya (1976-1987), que alterna planos generales y planos detalle filmados en unas dunas al sur de San Francisco, donde la arena, el viento y la luz se entremezclan con las distintas emulsiones de la película. “Para que la alquimia ocurra en una película –sostiene el cineasta- la forma debe incluir la expresión de su propia materialidad”. En su cine, influido por el pensamiento emersoniano, hasta lo más común o insignificante parece imbuido de una condición sagrada. Sus películas son silenciosas y están concebidas para ser proyectadas a 18 fotogramas por segundo en vez de 24, es decir, en el umbral del parpadeo, que también es el de la ilusión cinematográfica, lo cual las dota de una particular cualidad aurática.

En su recomendable ensayo El cine de la devoción, Dorsky no nos habla desde su experiencia como cineasta sino como espectador, aunque ambas están íntimamente relacionadas. Emplea la palabra “devoción” para referirse a “la apertura o la interrupción que nos permite experimentar lo que está oculto” y considera que el cine es capaz de abrirnos a un sentido más completo de nosotros mismos y de nuestro mundo. Como las drogas visionarias para Aldous Huxley, Robert Graves, Antonin Artaud y tantos otros, el cine es para él un revelador vehículo de conocimiento de implicaciones místicas.

La sala oscura, el parpadeo del proyector, su haz de luz, la pantalla grande donde esa luz incide y rebota, la cámara que es capaz de recoger del mundo aquello que los ojos por sí solos no son capaces de ver, la película sobre la que se ha impresionado la imagen que llega finalmente a nuestra retina… En las hábiles manos de estos cineastas-chamanes, el dispositivo cinematográfico se conjuga para hacernos vivir un viaje alucinante. Cuando las luces se encienden tras la proyección nos sentimos trastornados, transformados: ya nada será igual ni nosotros somos ya los mismos.

GLORIA VILCHES

Gloria Vilches (Valencia, 1978) es la coordinadora de Xcèntric, el cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dedicado al cine experimental y de vanguardia. También está detrás del proyecto editorial Cine Quieto. Paralelamente desarrolla su actividad artística en el campo del collage y el super8 (gloriavilches.blogspot.com) y forma parte de los grupos musicales Matrimonio y Flamaradas.